Les maladies du bois de la vigne, comme l’esca, sont devenues un fléau pour les vignobles. Elles sont responsables d’un dépérissement accéléré des ceps et peuvent entraîner, dans certaines parcelles, jusqu’à 5 % de mortalité par an. Face à ce constat alarmant, la filière viticole s’organise pour répondre efficacement à ces attaques fongiques qui menacent la pérennité des exploitations.

Parmi les solutions mises en œuvre, une technique suscite un regain d’intérêt depuis quelques années : le curetage de la vigne.

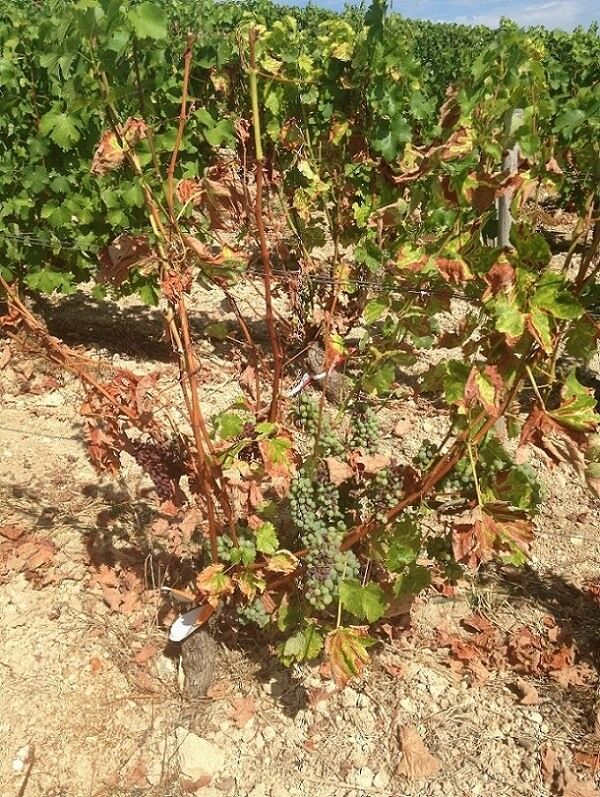

Vigne atteinte de l’Esca – maladie du bois

Qu’est-ce que le curetage à la vigne ?

Le curetage est une méthode curative de lutte contre les maladies du bois, en particulier l’esca. Cette technique consiste à intervenir manuellement sur un cep atteint, à l’aide d’une petite tronçonneuse portative.

L’objectif ? Ouvrir le tronc du cep et en extraire les parties de bois infectées par le champignon, appelées amadous. Ces zones malades se reconnaissent facilement : elles présentent une couleur orange et une texture spongieuse. Ce geste peut être comparé à une intervention chez le dentiste : il s’agit de nettoyer en profondeur une carie pour sauver la dent… ou dans ce cas précis, le cep de vigne.

Pourquoi recourir au curetage ?

Lorsqu’un cep exprime les symptômes de l’esca (feuilles tigrées, dessèchement prématuré, affaiblissement général), le curetage permet :

- de ralentir voire stopper la progression de la maladie,

- de prolonger la vie productive du cep,

- de sauver la récolte de l’année en cours, si l’intervention est faite à temps,

- d’éviter la complantation, souvent longue et coûteuse.

Une fois le cep cureté, il est fréquent de constater un retour à une pleine vitalité dès l’année suivante, avec une production normale de raisins.

Un remède face au dépérissement du vignoble

Le dépérissement du vignoble est aujourd’hui une problématique majeure. Les causes de développement des maladies du bois sont multifactorielles :

- cépage sensible,

- greffage de mauvaise qualité,

- stress hydrique ou thermique,

- modes de conduite inadaptés,

- défauts dans la taille,

- précocité de la mise en production…

Dans ce contexte, le curetage apparaît comme une solution efficace, bien que manuelle et chronophage. En moyenne, un ouvrier expérimenté peut traiter environ 80 ceps par jour, selon les conditions.

Un coût à relativiser

Le curetage est coûteux en main-d’œuvre, mais son impact économique à long terme est positif :

- Un cep mort nécessite une complantation, puis plusieurs années (souvent plus de 5 ans) pour redevenir pleinement productif.

- Le remplacement des ceps engendre également un coût de plantation, de protection et d’entretien supplémentaire.

- En comparaison, le curetage permet de maintenir la vigueur du pied existant, sans rupture dans la production.

Une pratique à intégrer dans une stratégie globale

Le curetage ne doit pas être vu comme une solution miracle ou isolée. Il s’intègre dans une stratégie agroécologique plus large, visant à :

- améliorer les pratiques de taille respectueuse des flux de sève,

- choisir des cépages et porte-greffes moins sensibles,

- adapter les conditions de plantation et de conduite,

- observer attentivement les symptômes dès leur apparition.

Dans certains cas le pied est trop infecté pour être cureté. La solution du surgreffage peut être envisageable.

En résumé : les atouts du curetage

| Avantages du curetage | Description |

| Technique curative | Retire les tissus contaminés et sauve le cep |

| Restaure la vitalité | Le cep peut produire normalement l’année suivante |

| Réduction de la complantation | Moins de pieds à remplacer, économie à moyen terme |

| Sauvetage de la récolte | La vigne peut produire l’année même du curetage |

| Alternative manuelle | Utilisable même en absence de solutions chimiques |